~ なぜゼログラは「足が回る」のか ~

「レース後半の走りを左右するランニングエコノミー」(EDUCOブログはこちら)では、足からアプローチする3つの要素として、①接地、②足のアライメント~剛性、③スイングを紹介しました。

本コラムでは、その第3の要素「スイング」に焦点を当て、ゼログラ履くとなぜ脚が「自然に回る」状態が生まれるのか、そしてそれがランニングエコノミーにどう影響するのかを、科学的に紐解いていきます。

※少し専門的な言葉も使いますが、太文字や色文字を読んでいただけたらだいたいの意味が分かりますので、是非最後までお読みください。

※足のスイングの技術点ではなく、あくまでもバイオメカニクス的な効率に焦点しております。技術は競技や選手の身体的特徴、好みによっても変わります。紹介する足の構造や走りのメカニズムをご自身の走りに生かしていただけたら幸いです。

ベースとなるのは、Dalalらによる2022年のレビュー論文 「Running Economy and Swing Phase Mechanics: A Dual-axis Perspective」(Journal of Biomechanical Science)。 この研究は、スイング効率と酸素消費の関係を、膝屈曲角速度と足関節背屈の連動性から明快に説明しています。

目次

🧠 論文の目的と背景

- ランニングは複雑な運動であり、複数の関節と筋群が協調して動く。

- ランニング障害の多さにもかかわらず、バイオメカニクスの理解は断片的。

- 本レビューは、ランニング技術に影響する主要なバイオメカニクス要因(ストライド長、ケイデンス、フットストライク、関節運動学など)を体系的に整理。

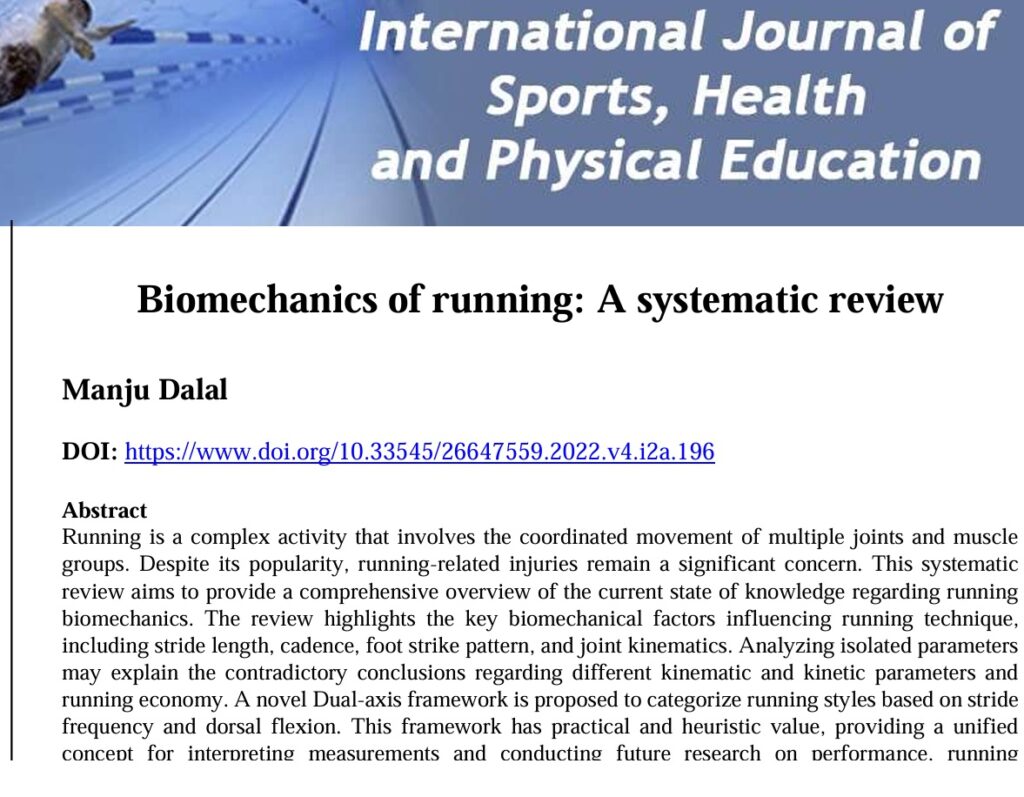

1. スイングフェーズの定義

スイングフェーズ(遊脚期)は、足が地面から離れた瞬間から次の接地までの期間。このフェーズでは、脚の回収・再配置が行われ、効率的なスイングが次のステップの質を決定します。いわゆる足を振っている期間の足の動かし方、蹴ってから引き上げて地面に接地するまでの動かし方が、スピードやエネルギーロスにつながってくるという考えです。

Dalal(2022)は、スイングフェーズを「慣性制御と神経筋協調の最適化期間」と定義し、特に膝関節と足関節の連動性が重要であると述べています。

📸 画像①:ランニングの歩行周期と関節角度の変化

2. 膝屈曲角速度の意味

膝屈曲角速度とは、膝が屈曲する速さ。これが高いほど、脚の慣性モーメント(回転抵抗)が減少し、脚の回収がスムーズになります。

Dalalは、膝屈曲角速度が高いランナーほどスイング効率が高く、酸素消費量が少ないと報告。これは、脚の回収に必要な筋活動が減ることで、エネルギー効率が向上するためです。

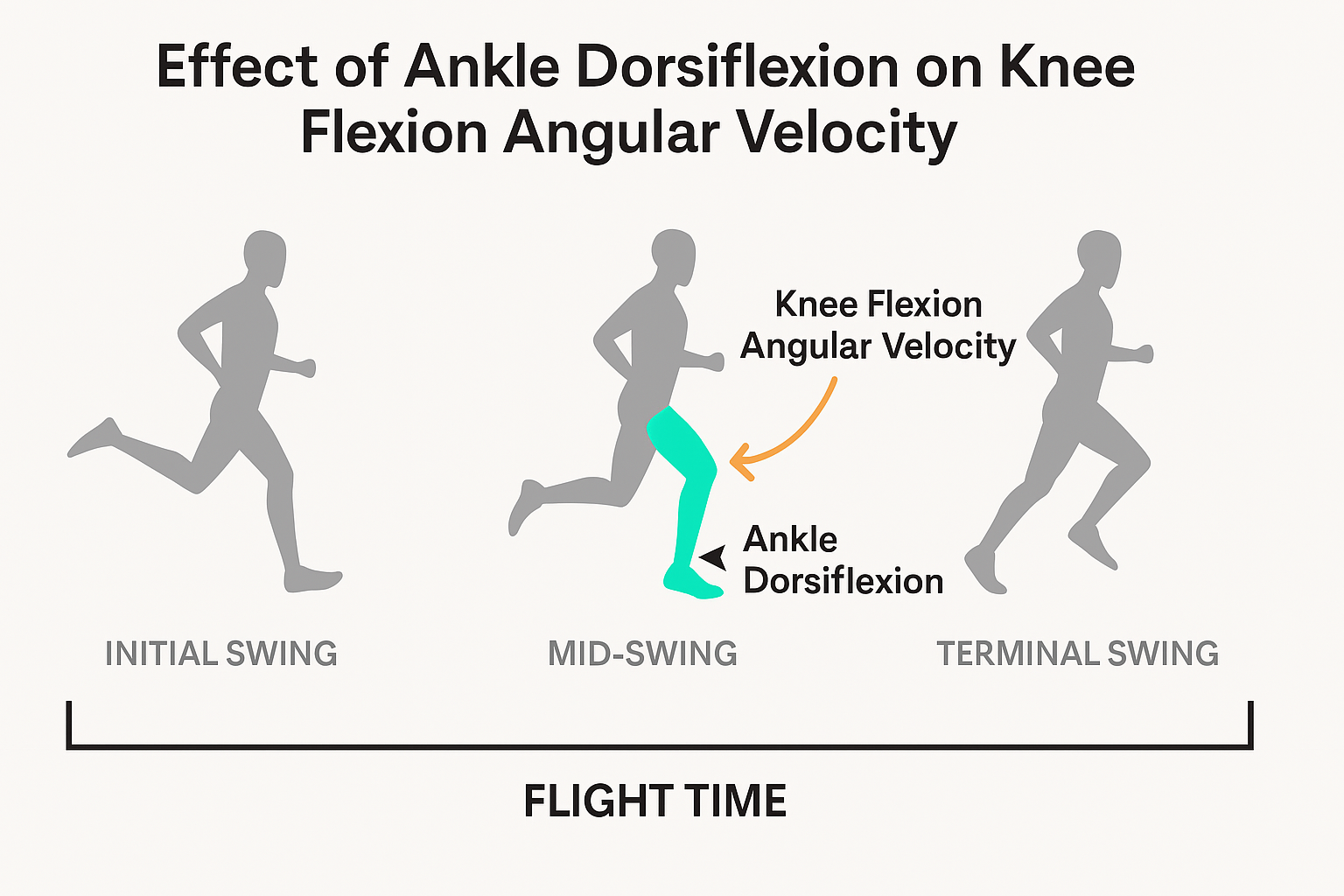

3. 足関節背屈との連動

足関節の背屈(つま先を上げる動作)は、膝屈曲角速度をアシストします。Dalalの図解では、背屈によって足部の慣性が減り、膝の屈曲が加速される様子が示されています。

この連動は「トゥアップ → 膝屈曲加速 → 脚の回収効率向上」という流れを生み出し、スイングフェーズの質を根本から変えます。

4. ランニングエコノミーとの関係

スイング効率が高まると、以下の要素が改善されます:

- 酸素消費量:脚の回収に必要な筋活動が減ることで、VO₂が低下

- 筋活動:ハムストリングス・腸腰筋の過剰使用が抑制され、疲労耐性が向上

- GRF(地面反力):スイング後の接地が安定し、反力の吸収・再利用が効率化

Dalalは、これらの要素が「スイングフェーズの質によって決定される」と明言しています。

5. スイングを足関節背屈からアシストする zero-gra

ゼログラは、地面からの反力がゼロになる瞬間,このタイミングで足関節背屈を維持するのをサポートします。それにより膝屈曲角速度が最大化され、脚が自然に回ります。

鍵は2つの強化編みで、前面に施された縦のみに収縮し横は広がる強化編みと、足背の外側から外くるぶしまで施された更に縦横に強く収縮している強化編みで、本来の足関節のスムーズな背屈である(外返し)に近い状態で足の引き上げをアシスト。

これにより、ゼログラ × 背屈 → 膝屈曲加速 → スイング効率UP → ランニングエコノミー向上 という流れが成立します。

ゼログラの相乗的に高まるスイングへのアシスト

ゼログラのアシストはそれだけに留まりません。第2章(足の剛性)でもお話しした、アライメントや足の剛性を高める強化編みによって、ランニング時の足の接地時間が短くなること(➡足残りが少なくなること)を促します。

接地時間の短縮が起こると、ランニング時の接地のエネルギーをしっかり反発として利用できるようになり、足の離地/蹴った後の足の引き上げをスムーズにアシストします。

EDUCOhttps://educo.tokyo/ランニングエコノミー%e3%80%80part2-2-足の剛性/

6.このような方におすすめです

・ピッチ(回転数)を上げたいが、脚が重く感じる

・足残りが気になる、足が後ろに流れてしまう

・レース後半に失速してしまう

・スイングの「技術」ではなく「構造」や「効率」に着目したい

・ゼログラの機能を、理論的に理解して走りに活かしたい

スイング効率は、単なるフォームの美しさではなく、足の構造とタイミングの連動性によって生まれるものです。今回の内容が、あなたの走りの中で「なぜ足が回るのか?」を再発見するきっかけになれば幸いです。

まずは、ゼログラを履いてみてください。 足関節の背屈が自然に引き出される感覚、脚が“勝手に回る”ような軽さを、ぜひご自身の走りで実感していただけたらと思います。

シリーズ完結と今後のご案内

今回の「ランニングエコノミー」シリーズでは、 ①接地(下腿傾斜)、②足のアライメントと剛性、③スイング という3つの要素から、足の構造と動きが走りの効率にどう影響するかを紐解いてきました。

今後もEDUCOでは、ランニングのバイオメカニクスや足部の機能、ゼログラの活用法など、科学的な視点から走りを深めるコラムを継続して発信していきます。

ぜひブックマークやSNSフォローをしていただき、次回の更新も楽しみにお待ちください。 あなたの走りが、より自然に、より効率的に進化していくことを願っています。

※更にもっと深く知りたいという方はお時間ある際にお読みください

🧭 Dual-axis Framework:動作を2軸で読み解く

Dalalが提案する「Dual-axis Framework」は、ランニングスタイルをストライド頻度(ピッチ)と足関節背屈角度という2つの軸で分類する新しい視点です。

- X軸:ストライド頻度(ピッチ)=テンポの速さ

- Y軸:足関節背屈角度=脚の回収効率や接地準備の質

この2軸を交差させることで、ランニングスタイルは以下のように分類されます:

| 背屈が大きい(高DF) | 背屈が小さい(低DF) | |

|---|---|---|

| 高頻度(高ピッチ) | 効率的・軽快なスタイル。脚の回収が速く、接地も滑らか。 | 足を速く回そうとするが、背屈が不足し接地が荒くなる傾向。 |

| 低頻度(低ピッチ) | 滑らかだが推進力に欠ける。脚の回収はゆっくり。 | 非効率で怪我リスクが高い。脚が地面に残りやすい。 |

この図は、ピッチと背屈角度の関係性を視覚的に示し、ランナーの動作特性を4象限に分類しています。特に注目すべきは、高ピッチ × 高背屈の象限。ここでは脚が自然に回収され、接地も滑らかで、スイング効率が最大化されます。